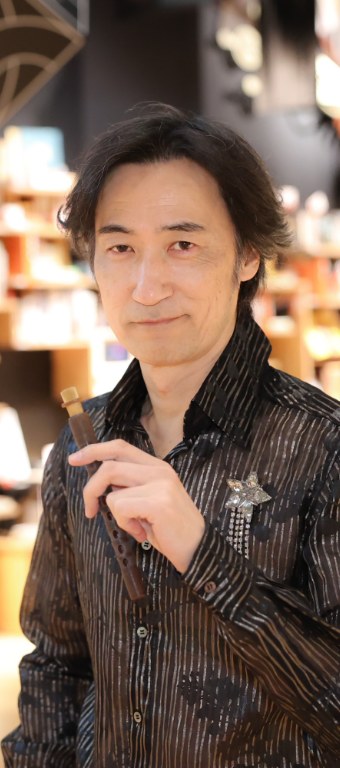

世界の民族楽器コレクションnew !

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

よく旅先でその国の民族楽器を手に入れる。雅楽という日本にしか残っていない、でももともとシルクロードに存在していた世界遺産的民族楽器を扱っているからというのもあってか、世界中の楽器が気になる。人間と音楽の関わり、人間と楽器の関わり、楽器の発祥・・・それぞれの共通点や相違点・・・、

そんなことに対する知識欲、探究心が耐えないのである。国々の楽器たちはその国ならではの個性が充満している。その地方だから採れる素材、その地方だからこその生活習慣から生まれた工夫。民族楽器を観察するとその国の生活や歴史や、国民性が見えてきたりもするのだ。

それとは別にそれらの響きにただただ魅せられて興味をそそられることも多い。また、日本に楽器を持ち帰ってきてしばらくしてからその楽器を奏でてみると、その音色はそのとき旅した様子をいとも簡単によみがえらせてくれる。アルバムを見直して懐かしむような感覚にもっていってくれる。

アジア、中東、アフリカ、ヨーロッパ、中南米・・・・・いろいろな地域の、いろいろなカテゴリーのものがところ狭しとひしめき合って並べられてある。いまでは数えきれないほど、楽器博物館が出来るほどのコレクションになった。

これからも増え続けることだろう。

初めて触れる楽器もだいたいその場でなんとか音階ぐらいは表現できる。いろいろな楽器を触って楽しんできたから大概のコツはわかるのだ。僕はそれらの楽器のプロでもないし、プロになろうとしているわけではないから自分流で音楽を楽しめれば充分なのだ。それに本来音楽や楽器には決まりは無く、人が自由に楽しめるように生まれたのだから。

まあ、それにしてもその個々の楽器の個性を尊重した表現をしたくなるし、それは大切にしたい。それは僕自身が民族楽器である雅楽の楽器を扱うから。楽器が最も活きる音を奏でてあげたくなるのだ。

最近はこれらの楽器を一人でたくさん引き重ねて自分なりの音楽を表現したものをYouTubeでアップしたりもしているのでぜひ観てほしい。下記のYouTube はそのひとつ。音楽が国境を超えて地球を取り巻く感じが表現できたらと思って作ってみた。

他にも自分流でいろいろな珍しい楽器を紹介している投稿があるので楽しんでほしい。

https://www.youtube.com/watch?v=AeZH-kp-pl0&feature=youtu.be